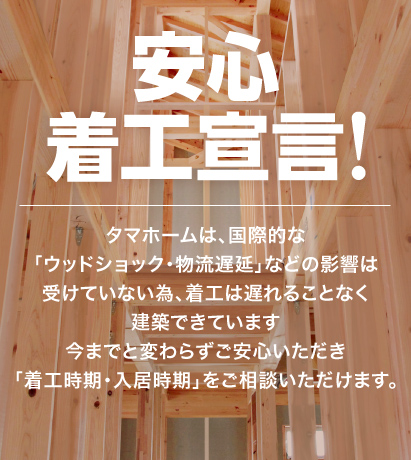

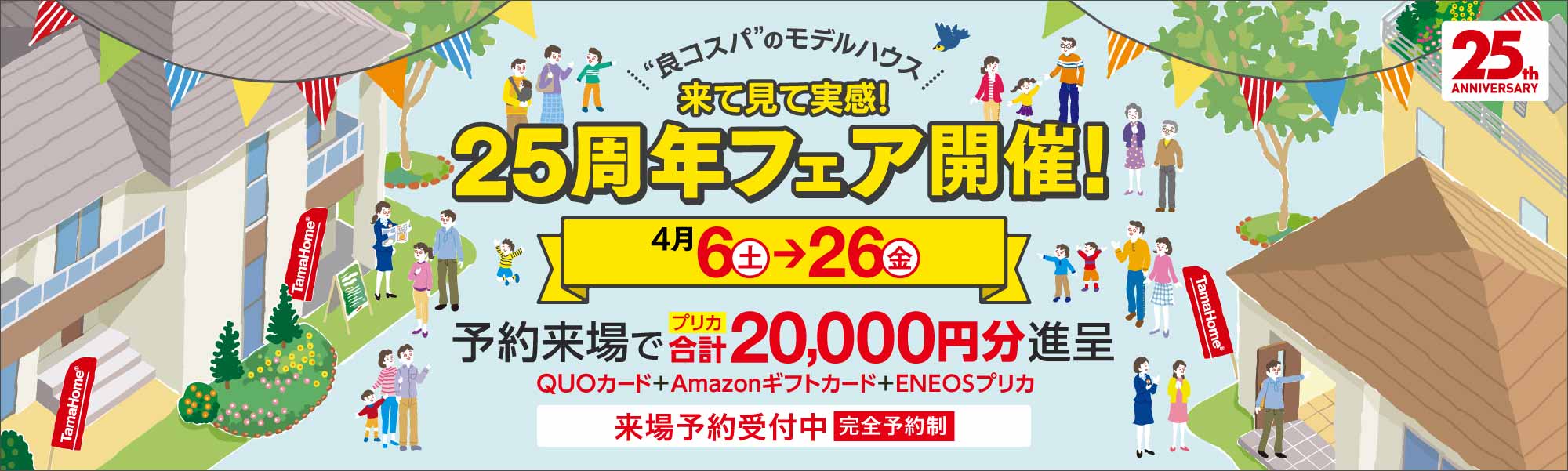

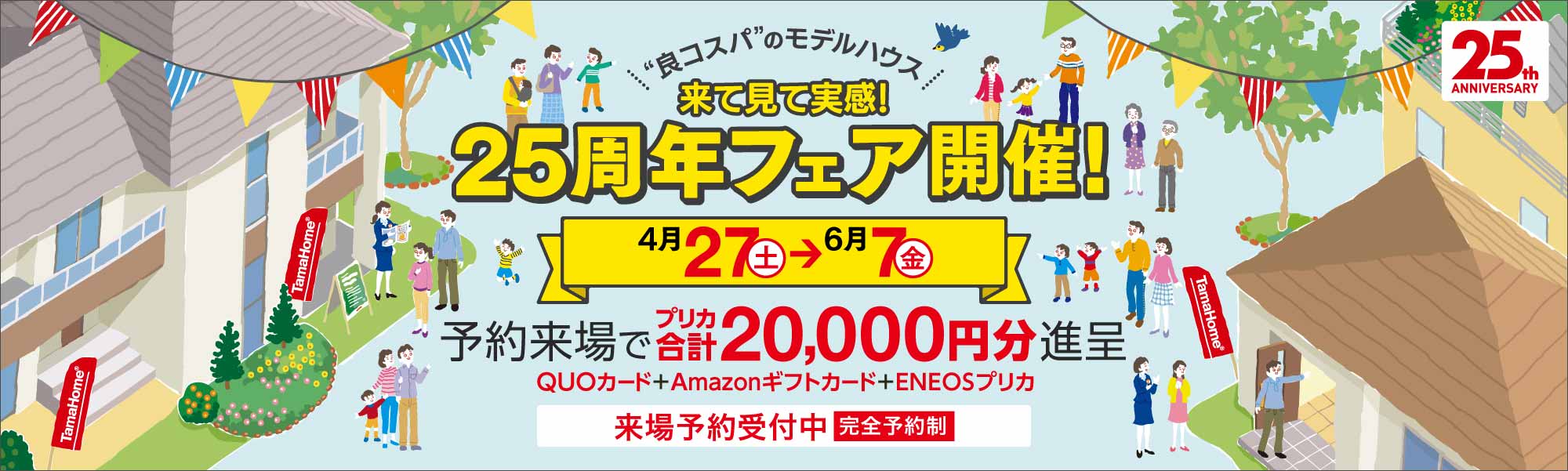

お知らせ

タマホームで

自由設計の家づくり

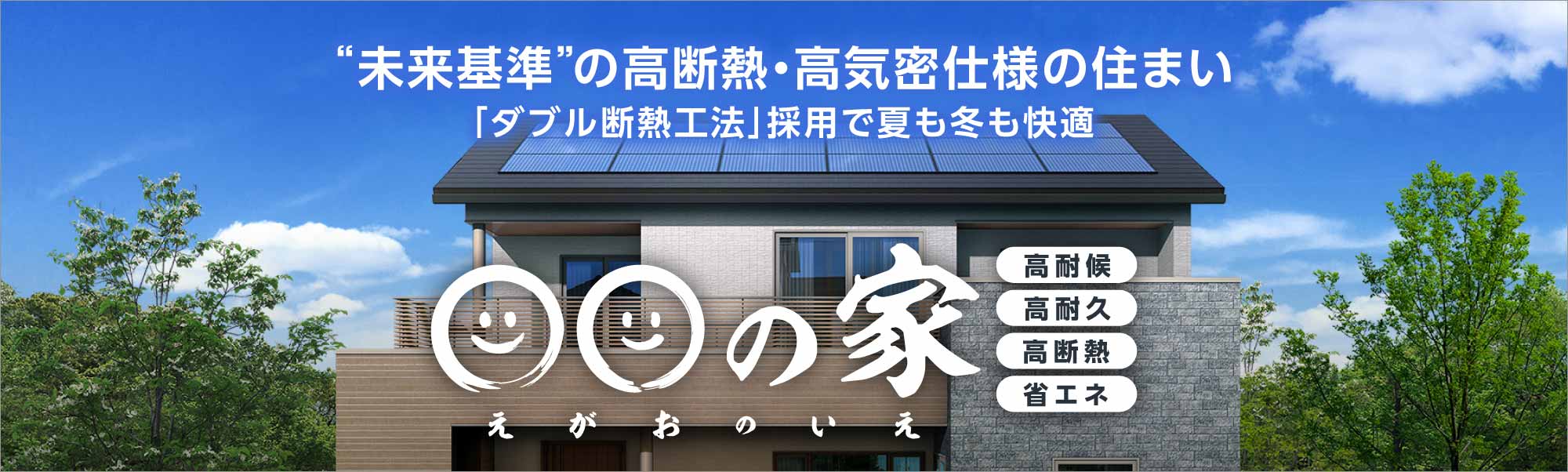

商品ラインナップ

良質低価格の家だから

夢にこだわれました

タマホームオーナー様の声

20代のTamaHome

日々の生活が豊かになり、周囲との人間関係が深まり、

子育ての環境が向上する「一戸建て」には、確かなものがあります。

充実した暮らしを手に入れるために、

「20 代で家を建てる」について考えてみませんか?